カビ除去のプロが教える!壁紙被害のコストと掃除方法

みなさまは、「カビ」という言葉を聞くとどの場所を想像しますか?

普通カビと言えば、お風呂場や押入れなどをイメージすると思いますが、実はカビ取りの依頼には、室内の壁に関する相談が非常に多いのです。

壁のカビは目につきやすく、気分も悪くなってしまいます。そして見た目により気分が悪くなるだけでなく、生活空間にカビの胞子が蔓延することにより実際に肺炎や喘息、アレルギー反応による咳といった健康被害を引き起こす原因となります。

また室内の壁に生えたカビが壁紙や塗装の裏側までカビが侵食してしまうと、リフォームの必要まで出てきてしまい厄介です。

以上のように、健康面から環境面まで、壁に生えたカビはとにかく早い対処をすることが重要です。今回は、壁にカビが発生した時の被害額と、初期段階のカビ除去、カビが生えにくくする方法をお伝えします。

[toc]1.壁にカビが発生した場合の被害額

壁材にはいくつかの種類があります。

①ビニールクロス

②紙クロス

③布クロス

④珪藻土(けいそうど)などの天然素材

⑤塗装

などです。今回は、一般的に多い①ビニールクロスの場合の費用についてご紹介します。

1-1. 壁紙表面の除カビ防カビのみで済む場合

カビが壁紙の表面にうっすら生えているだけの場合は、壁紙はそのまま残して洗剤による除カビ防カビのみで対応できます。しかし、カビ菌というのは種の役割である胞子や、根っこの役割の菌糸の状態では目に見えません。そしてカビの性質上、目に見えるほど成長して黒や緑に色づいている場合は胞子を部屋中に飛ばしている可能性が高いです。

以上の理由から、本当に徹底的に再発防止するには、除カビ防カビは「カビが黒く見えている範囲のみ」ではなく、「カビが見えていない範囲や天井や家具も含めて部屋全体」に施すべきです。

仮に、大体六畳一間の天井壁を除カビ防カビをすると10万円前後掛かってしまいます。

コストを抑えるために「カビが見えている部分のみ除カビ防カビをして、その他残った菌は除湿などの環境改善により成長を抑制する」という方法もありますが、再発のリスクはかなり上がります。

1-2. 壁紙の交換が必要な場合

カビが壁紙の裏やその奥のボード・コンクリート等にまで侵食している場合には、それだけカビが繁殖しやすい環境であるとも言えるので、より徹底的な対応をするべきです。具体的には

壁紙の撤去

↓

ボード・コンクリート・その他室内すべての除カビ防カビ

↓

表面を防カビ処理した新しい壁紙を貼る

という施工がベストです。

ボード・コンクリートと壁紙表面を両方防カビ処理することにより、壁紙の内側と外側両面のカビの発生を抑えることができます。ここで重要なのは、「きちんと壁紙の奥も除カビ防カビ対策をする」という点です。これは非常によくあるトラブルの原因なので、詳しく説明します。

「壁紙にカビが生えたから壁紙を交換しよう」と、壁紙屋さんに張り替えを依頼した場合、壁紙の奥にカビが侵食していたとしても、除カビ処理をしてくれる壁紙屋さんはほぼいません。良心的かつカビに対する知識がある壁紙屋であれば「ボードにカビが生えてますが、このまま張っちゃって大丈夫でしょうか?」聞いてきますが。しかし99%の場合は「カビを残すと再発が早い」という知識を知らないか、工期が延びるのが嫌で黙って隠してしまうのです。

そんな状態で壁紙を張り替えると、環境によっては張り替えて数か月ですぐ真っ黒になってしまい、「お金をかけて張り替えたのに、またカビが元通りになってしまった」という状況になってしまいます。そうならないためにも、カビ対策に精通した業者に依頼することをお勧めいたします。

では、壁紙の交換も含めたカビ対策をすると費用はいくらかかるのかというと、大体、六畳一間の壁紙を全て交換し、除カビ防カビをすると20万円前後掛かってしまいます。

また、壁紙の交換に至るほどカビの広がりが見られる場合、その部屋にある家具、カーテン、衣服など家財道具に広く被害が及んでいる場合が多く、さらに費用が掛かってしまう場合もあります。

1-3.ボードの浸食がひどく、ボードの交換まで必要な場合

カビがボードの奥深くまで侵食していて、除カビ剤だけでは対応不可能な場合は、ボードから交換する必要があります。多少であれば薬剤による対処ができるのですが、ガッツリ侵食されている場合は、上にも書いたように再発がかなり早まってしまいます。根本的な解決をしておかないと、お金がどんどんかかってしまうので、最初に元からカビをとりのぞくべきなのです。

もしも六畳一間の壁をボードからすべて張り替えて除カビ防カビをした場合の費用は、30万は超えてくるかと思います。

このように、カビを放置すればするほど対策にかかる金額が膨れ上がっていってしまいます。

だからと言ってさらに放置してもドンドン侵食していきますし、範囲も広がってきます。

何より、咳などの健康被害も出てきて衛生上よくありません。また、コストを抑えた対策をしても、どうしても再発のリスクが上がってしまいます。この辺が、カビ対策の非常に難しいところなのです。

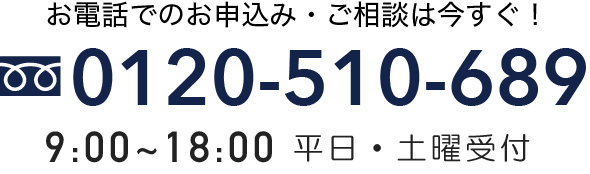

ここまで読んでいただいた方の中にも「すぐに対策を講じなければならないのは分かったけど、決断するにはお金が掛かる。どこまで対策を講じれば良いのかわからない。」そんな状態の方はいませんか?もしも不安であれば、カビ対策の専門業者に無料相談することをお勧めします。

1-4.壁のカビは予防と初期段階の除去が大切

上記を読んでいただければわかるように、カビ対策は「とにかく生やさない、生えたらすぐ対処する」ということが重要です!

そのためのコツをいくつかお教えします。実は、カビの発生にはパターンがあり、それさえ意識して初期の発生から対策をしていけば実は酷いことにならずに済みます。

よく目にするカビの発生の第一の原因は水分が豊富にある事、つまり湿度が高い事と認識してください!湿度が高いだけでなく、結露が発生しやすい場所はよりカビ発生の可能性が増します。ですので、結露が発生しやすい場所を踏まえて、見つけたカビをすぐに退治する事、これが酷いカビ被害への防止策となります。これを意識すれば、カビ取り業者に頼る事なくご自身でお掃除する事も可能なので、お金もあまりかかりません。

で

はどこが結露しやすいのでしょうか?具体的には窓周り、外と直接繋がっている室内のコンクリート面、湿度が常に高い場所などです。結露というのは、寒暖差が大きい場所、特に冷却面に水滴となって水が発生します。イメージとしてはアイスコーヒーの周りに結露が生じている状態。暖かい空気が、冷たい物にぶつかると空気中に持っていた水を抱えきれずに手放した現象が、結露です。

これらをチェックしつつ予防と初期段階のカビ除去をしていきましょう。カビの予防に関してはコチラに詳しく書いてありますので、ここでは初期段階の対応について書いていきます。

2.壁紙のカビの見つけ方と対処法

2-1.初期段階のカビを見つける簡単テクニック

部屋の中で最初にカビが発生するのかを知っておけば、そこを重点的にチェックしていって、カビが発生していたら、除去することでカビが広がるのを防ぐことが出来ます。

逆に言うと、カビが発生しているのを放置してしまうと、3週間ほど、早ければ1週間ほどで部屋全体に広がります。場所によっては1週間程度で、一気に広がる場合もありますので、早め早めに対応が必要となります。

初期段階のカビを見つけるのは、3つのポイントを抑えて置けば大丈夫です

①窓のゴムパッキン

②部屋の四隅

③棚の裏

特徴としては、結露が生じやすく、ホコリが溜まりやすく、通風が悪い場所です。

一つ一つ説明していきます。

■①窓のゴムパッキン

窓のゴムパッキンは結露の関係でカビが発生しているところが多いです。経験上現地調査に伺うと壁にカビが生えているところはほぼ100%ゴムパッキンもカビています。

ゴムパッキンでカビが生えると、カーテンや周辺の壁にカビを移していき、全体に広げていきます。

ゴムパッキンの場合、素材が柔らかく放置すると、カビ取り業者でも完全に取り切るのが難しいところです。ゴムパッキンぐらいいいやではなく、確認したら除去するようにしてください。

■②部屋の四隅

部屋の四隅は空気が動きにくく湿気やホコリがたまりやすいため、カビが生えやすいです。湿気というのは空気よりも軽いため、特に天井付近の四隅は湿気がたまりやすいです。

■③棚の裏

棚の裏というのはとにかく埃がたまりやすいです。カビはホコリを栄養源として吸収します。餌が豊富ですので、カビの繁殖も早いのです。

2-2 発見したカビを簡単除去する方法

ご自身で簡単にカビの除去をする場合にはどうするべきかをご説明します。

安全な方法としては、水拭きをして乾燥後アルコールで除菌することです。目に見えてないレベルのカビであれば、アルコールでも除菌は可能なので有効かと思います。強力なカビであれば根本から除去することは難しいかと思いますが、やらないよりは有効かと思います。

そのうえで除湿をして再発を抑える、というのが現実的かつ安全な方法です。

よく聞く間違った方法としては「カビキラー等の市販の除カビ剤やハイター等を使う」という方法です。これはとても多くの方が思いつく方法ですが、あまりお勧めできません。

「カビ菌を除去する」ということだけ考えると、一般的に売られているカビキラー等のカビ取り剤やキッチンで使うハイター等はとても有効です。ただし、カビを除去することはできるのですが、いくつかの問題があります。脱色の問題と、残留成分の問題です。

カビを殺す成分の中に、漂白作用のある成分があるため、カビを殺すと同時に素材を漂白してしまいます。もともと白い壁紙だったとしても、白さの違いがシミのようにできる可能性がありますし、色付きの布クロス等であればそこだけ真っ白になる可能性もあります。

また、カビキラー等の市販の除カビ剤やハイターに入っている成分の中には、「水酸化ナトリウム」という成分が入ってます。これは、残留したまま放置すると皮膚によくない成分です。(ですので、これらの商品はすべて「手袋をしてください」「きちんと洗い流してください」の表記があるはずです。)水酸化ナトリウムが高濃度で残留した壁紙に汗などで濡れた手で触ると、「化学やけど」という症状になる可能性もあります。

それでももし市販のカビ取り剤やハイターを使って対策をする場合は部屋が濡れることを覚悟で洗い流すか、水をしっかり含んだ雑巾でふき取ってください。※それでも成分を完全に取り除くことは難しいと思いますので十分にご注意ください。カビキラーやキッチンハイターは本来十分な量の水で洗い流せる場所での使用を想定して作られています。

2-3 壁紙(クロス)の裏側にカビが発生してしまった場合の対処法

上で書いたことと重複になりますが、ここで1つ注意点。

クロスが剥がれかけている、浮き上がっている場合はクロス内部のボードにまでカビが侵食している可能性があります。ここまでくると、いくらご自身で対策しても何度もすぐに再発する可能性が高いので、カビ取り業者でないと解決できない場合があります。

カビの発生源が内部にある場合は、放置すると最悪、基盤のボードを腐らせて交換の必要に迫られる場合もあるので相談は早めに行った方が得策です。

壁紙の裏側にカビが発生してしまったら、最悪の場合も考えてすぐにカビ取り業者に相談する事をオススメします。カビ取り業者は家にとってのお医者さんのようなもの、自身で判断して取り返しのつかぬ状態になる前に受診される事が大切になります。

すぐに対処か難しい場合はとにかく除湿してください。カビの進行が少しは抑えることが出来ます。

3. 業者に依頼VS自分で除去どちらのほうがコスパいいの?

初期段階はご自身で、酷くなり出したら専門業者に早い段階で相談するのが一番コスパが良いでしょう。

酷くなり出してから放置すればするほど、カビ取り以外にリフォーム工事も必要になり、料金が膨れ上がっていきます。絶対に放置はしないでください。

また、カビの専門知識がない一般の工務店や壁紙屋に依頼しても、除カビ防カビ処理をせずに壁紙だけ交換されて、ボードやコンクリートの状態を隠されてしまいます。その場合、すぐに再発をして結局費用が何度もかかってしまいます。

結論から言いますと、

①自分で予防

②生えてきたら自分で初期段階で対応

③自分で対応できなくなった場合専門業者になるべく早く相談

の順序が最もコストを抑えられます。

まとめ

カビは、湿気の多い日本において、わたしたちの身近に潜む大敵。最近では24時間乾燥や室内換気扇により、以前より通期の環境が良くなりました。「とにかく生やさない、生えたらすぐ対処する」を踏まえて、カビに悩まされない快適な生活を目指して下さい!